L'article un peu technique qui suit a été publié sous la rubrique "Journal de Bord" de la revue

Translittérature consacrée à la traduction et éditée par l'ATLF et

ATLAS, n° 27, été 2004, sous le

titre "Khasak, dans l’océan des traductions"

Trois mois après la traversée de la traduction, re-présentation d’un espace, d’un monde. En route pour le

journal de bord différé, exercice de revécu, re-présent-ation temporelle. Je ne sais pas encore ce qu’il va dire, mais je mise sur le bonheur à revivre ce présent pour me propulser à

bord.

Automne 2002 - “ Belles Étrangères Inde ” : Arrière, toute !

Janvier (ou février ?) 2000, Delhi - Parmi les livres présentés aux éditeurs français venus en repérage en

vue des Belles Étrangères 2002, The Legends of Khasak. Mes yeux s’arrondissent. Depuis le temps que je le propose sans succès. Je n’en suis encore qu’à formuler des vœux : pourvu que, pourvu

que.

2000-2001, Paris - Le CNL prépare ses listes. Quels auteurs inviter, lesquels publier ; consulte,

sonde éditeurs, traducteurs, spécialistes. O. V. Vijayan figure sur une des listes, face à quelques petites croix timides. La règle étant de respecter une certaine proportion entre auteurs

anglophones et auteurs des langues du pays, certains écrivains de diverses langues indiennes seront choisis à coup sûr. ENFIN !

Jusqu’ici, en tout cas, on a pu croire que The Legends of Khasak était une œuvre originale en anglais. Non.

C’est Vijayan qui, vingt-cinq ans après avoir écrit le livre en malayalam, l’a lui-même traduit en anglais. Mais aussi, remanié et, d’une certaine manière, éloigné de lui-même. Si The Legends…

figurait sur la table de l’éditeur indien, c’était pour permettre aux éditeurs français de lire en traduction une œuvre qu’ils s’engageaient, s’ils la retenaient, à faire traduire de sa langue

originale (que ne respectent-ils tous cette éthique !). The Legends représentaient donc Khasakkinte Itihâsam, abrégé en Khasak dans ce qui suit.

Novembre 2001, Paris - Rencontre de V. hybride inverse, amie-miroir, indo-beaucoup française, moi

franco-beaucoup indienne. On se raconte, ni d’ici ni de là, toujours décalées, partout incorrectes ; l’abandon de références du premier monde, l’adoption de valeurs du second, et les grands

trous, là où l’on n’a pas voulu remplacer Charybde par Scylla.

Fin 2002 (post Belles Étrangères) - V., bonne oratrice et bien placée, emporte la conviction des éditions

Fayard.

(Zut, pas de moussaillon sur ce bateau pour me servir le thé. Il faut toujours faire tout soi-même, dans ce

métier ! De la plomberie à l’incantation, de l’arpentage à la rime, du limage à la fluidité.)

Le thé ponctue la vie de Khasak, où c’est pourtant l’alcool qui laisse parler les cœurs. Thé du petit matin, thé

de neuf heures et demie – dix heures, avec un morceau. Celui-là, les hommes le prennent souvent dans le petit restaurant succinct d’Aliyar. Même chose pour le thé de quatre heures,

l’après-midi.

Hiver 2002-2003 - Je me repose, enfin, presque, à Chakori, Kerala. La dernière traduction a été belle à

écrire mais éreintante, et plus longue que prévu. Je tiens mal les distances, le retard est ma hantise, ma pince au cœur. Je défais les nœuds.

Avril 2003, retour d’Inde, Marseille - Il faudrait peut-être que j’entame la traduction de Khasak…

Mai 2003, Marseille - Bon, l’émulsion retombe, le Kerala s’absorbe, sa musique module encore mes pensées,

le malayalam coule encore sotto cortice, c’est le moment.

Ayant lu les deux textes, le malayalam et l’anglais, à plusieurs années de distance, j’entame une lecture

comparative pour actualiser ma conscience de leurs différences. Stupéfaction ! Les deux textes, le malayalam et sa traduction anglaise, tous deux de l’auteur, sont très dissemblables. La

seconde version porte la marque de l’évolution de l’auteur, qui a trouvé à suivre une voie spirituelle. “ Nombreuses sont les vérités, ” disaient les Khasaki en malayalam, “ de

nombreuses vérités font la grande vérité, ” disent-ils en anglais. Le personnage de Ravi, qui suspend à Khasak son parcours d’homme déchiré, n’est pas moins déboussolé dans un texte que dans

l’autre, mais sa confusion nous est beaucoup plus sensible dans l’original. L’organisation du livre anglais n’a quasiment rien gagné à devenir plus compacte : dialogues écourtés ou

supprimés, paragraphes condensés, quotidien sacrifié… (Pour les exceptions, voir plus loin.) Plus d’une fois, il semble que l’auteur ait voulu “ faire correct ” pour son lectorat

élargi. Comme ce petit écolier dont la morve “ lui dessinait sous le nez des défenses d’éléphant. ” Pfuit, volatilisées en anglais, la morve, les défenses. Quant à la boîte crânienne

qui sert aux rituels magiques et à la confection de mauvais alcool en malayalam, elle se change en carapace de tortue.

Allons, il est temps d’appareiller. Je ne poursuivrai pas jusqu’à la fin ma double lecture, car je me surprends

déjà à mettre les mains dans le cambouis, au fond de la cale. À vue de nez, je pourrai traduire cinq pages par jour. Pages source ? Oui, oui, pages sources.

Mai 2003, Chapitre 1 - Titre : "Vazhiyampalam". Ça commence bien. Le mot peut désigner un temple sur

un bord de route, un refuge, un sérail comme dit Vijayan en anglais. Sur la route (vazhi), c’est important, très. Le personnage suspend son parcours. Temple, non, il est revenu de la

spiritualité. Refuge, oui, mais tout seul (ah, la solitude du titre !) ça ne passe pas (c’est le cas de le dire), trop statique. Il faudrait entendre en même temps “ temporaire ”

et “ sur le chemin ”. J’opte pour “ l’étape ”. Le sarai de Vijayan en anglais est plus exotique, certes, mais moins que le serait le même mot en français. Khasak, ce

n’est pas les Mille et Une Nuits. Quel lecteur français verrait dans le mot sérail le très modeste, bringuebalant marché-fin-de-piste décrépi de Khasak ? Et quel contresens ce serait, de

penser que l’imagination de Ravi embellit le réel dont il lui suffit qu’il soit un ailleurs temporaire !

Les premières pages : Au début, c’est très difficile, et comme souvent, tout se joue dans ce début. Pendant

les premières pages, on dit à l’auteur — l’âme du bateau, sa pensée et sa langue —, embarque-moi, fais-moi confiance. Pourtant, il existe des langues, ou des façons de les écrire, vis-à-vis

desquelles un produit social de la langue française, même un peu hybride, même traducteur, peut sembler fondé à renoncer.

Non que le malayalam me soit incompréhensible, non que le style en malayalam soit défectueux. Mais la fidélité

formelle est une trahison…faite à la langue d’arrivée ! À la langue française de l’auteur !

Je prends une longue inspiration en vue du grand saut. C’est le moment du risque, la promesse faite à l’auteur

de pénétrer aussi dépouillé que possible dans son bateau-livre et d’en resurgir avec ses mots à lui : “ Je vais te faire écrire en français ! ”

Il est là, selon moi, le je(u) du traducteur, dans son rapport à l’auteur, dans la confiance qu’il lui demande,

et qu’il se fait. Dans son défi d’associer scrupule et imagination, amour et culot, dépendance et créativité.

Les premières pages, plongeon et cap à tenir.

Chapitre 2 - Révision à la baisse. Cinq pages source ? Je rêvais ! Ce sera plutôt trois. Le vent

est pris. Le temps d’accommoder vision, oreille, odorat, et j’ai plongé dans Khasak, dans le lyrisme assorti de luçacidité. Acidité ? Lucidité ? Lucide, oui, mais acide, c'est un peu

approximatif. Imaginez un poil d'aigreur dans cette acidité. Un soupçon d'assa-foetida. Dans le malayalam, subtilité, mangue et cambouis. Et déjà des questions graves se posent.

Celle des coupures, par exemple. Mais comment faire autrement ?

Vijayan, je l’ai dit, a évolué entre Khasakkinte Itihâsam et The Legends of Khasak, a réorganisé son texte en

anglais d’une façon qui me paraît le plus souvent regrettable. Pourtant, c’est lui qui va me servir d’arbitre chaque fois que le texte malayalam me semble discutable. Comme lorsque le mollah

raconte aux enfants musulmans de la madrasa la légende fondatrice de Khasak.

Mille cavaliers de la foi, les Badrin, accompagnent le cheik Miyan Sayid, montés sur de beaux coursiers. Seul le

cheik chevauche une vieille haridelle à la robe lépreuse. Toutes générations confondues, les auditeurs du mollah lui demandent chaque fois pourquoi. Il répond : “ En qui ce vieux cheval

aurait-il trouvé refuge, sinon en Dieu et en son cheik bien-aimé ? ” Fin du dialogue. L’auteur reprend : C’est pourquoi il avait choisi de monter ce cheval.

Les auteurs malayali, souvent, aiment raconter aux adultes comme l’on conte en France aux petits, avec une

insistance pédagogique difficile à goûter en français. (Je me surprends souvent à penser : On avait compris !) Que faire ? Supprimer cette phrase explicative superflue servie au

lecteur (pas aux enfants de la madrasa), qui détone dans un texte par ailleurs sans intention de ce genre ? J’en brûle d’envie. Que dit le texte anglais, dans lequel, heureusement, ce

dialogue-là figure intact ? La phrase gênante a disparu ! Merci, O. V. !

La meilleure façon de traiter la syntaxe du malayalam, c’est de commencer par l’oublier. Me voilà face à trois

phrases courtes, dont la deuxième reprend certains termes de la première, et la troisième un peu des deux précédentes. L’évocation est sérieuse et puissante. Je découpe de la même façon en

français et je me retrouve devant un style redondant et puéril qui aplatit le propos de l’auteur. Il y a dans le choix de la répétition en malayalam l’intention stylistique opposée de le mettre

en valeur. Larguez les amarres : une phrase au lieu de trois, un rythme pour figurer les coupures, des termes et des positions emphatiques remplaçant les répétitions d’une phrase sur l’autre

quand l’emphase est leur raison d’être. C’est bien Vijayan, ton et intention, le texte le dit.

Comment je le sais ? Je ne le sais pas directement, c’est mystérieux comme la vie. Mais je sais que je

sais, parce que je retrouve souvent, plus tard dans le texte, des preuves de la justesse d’un choix ; parce que je traque sans fin le discordant pour dépecer mes formulations

présomptueuses ; parce que tout parasite mental est un signe d’incertitude, et quand je ne suis pas sûre, je sais qu’il y a mieux. Alors, je diffère, j’emprisonne mes doutes dans des

fenêtres de couleur.

Chapitre 8 - De loin en loin, pourtant, ce sont les mots, non les coupures qui apportent quelque chose au

texte anglais. Et ce sont ceux-là que je choisis de traduire.

Ravi, instituteur, fait la classe aux enfants. Un petit nouveau arrive, fils d’un dresseur de singes. Ravi lui

demande combien son père possède d’animaux. Seize, répond Karouv. Il se vante, proteste Kounniamina, son père, il en a que deux, des singes. Dans le texte malayalam, Ravi répond platement :

“ Ça n’a pas d’importance ” ; dans le texte anglais : “ On se trompe souvent en comptant. ” Plusieurs titres de chapitres me semblent gagner quelque chose eux aussi,

dans la traduction anglaise. Le neuvième, par exemple, intitulé en malayalam, “ les voisins ”, devient en anglais “ voisinage difficile ”.

Juin, Chapitre 11 - Heureusement, il y a des décisions

castratrices que l’auteur approuve. Parce que toute une page de gouzi-gouzi, boulou-boulou, areu-areu, pour décrire comment Appoucol’bri, le jeune attardé mental, a appris à parler avec

ses cinq mères et s’est pratiquement arrêté là, c’est beaucoup trop, selon moi. Je m’apprête à prendre la responsabilité d’un grand émondage. Je regarde dans le texte anglais : Vijayan l’a

fait avant moi, et radicalement : “ They talked to him endlessly about charming and inane things ” [Elles lui parlaient sans jamais s'arrêter de choses mignonnes et

absurdes]. Je le dis autrement, mais presque aussi bref.

Chapitre 17 - La compensation, c’est un jeu. Je prends ma balance, et la phrase a le même poids, ou à très

peu de choses près. Parfois, exercice plus subtil, il est nécessaire de différer la compensation, de renoncer à traduire un détail que le français doit gloser pour être compris, car l’attention

serait déviée, la phrase alourdie, en ajouter une trahirait l’étrangeté. Kouttadan, l’oracle de la Déesse apparaît brusquement, se rue à travers la cour en direction de Ravi. Il est couvert de

sang, comme, ajoute Vijayan, “ la ninam ”. Le Malayali comprend immédiatement, voit la ninam et l’oracle dans un état comparable. En revanche, servie là, tel quel, au lecteur

français, la ninam, c’est le flop assuré, la remise au glossaire. Glosé, c’est un personnage de démone ensanglantée du Kathakali, difficile d’en dire moins. Mais au moment où l’oracle Kouttadan

surgit, alors qu’il faut écrire la fulgurance, cette présentation a tout de la fleur en plastique dans la douzaine de roses. Un ou deux paragraphes plus loin, Vijayan s’attarde à décrire l’état,

le sang, la frénésie de l’oracle, et je ressors ma démone de Kathakali de la boîte aux différés. Elle entre en scène dans toute son horreur, on la voit comme si on y était. Exit le mot ninam, par

la même occasion.

J’aime la compensation, j’y vois l’un des meilleurs alliés et des plus grands bonheurs de la traduction des

langues lointaines.

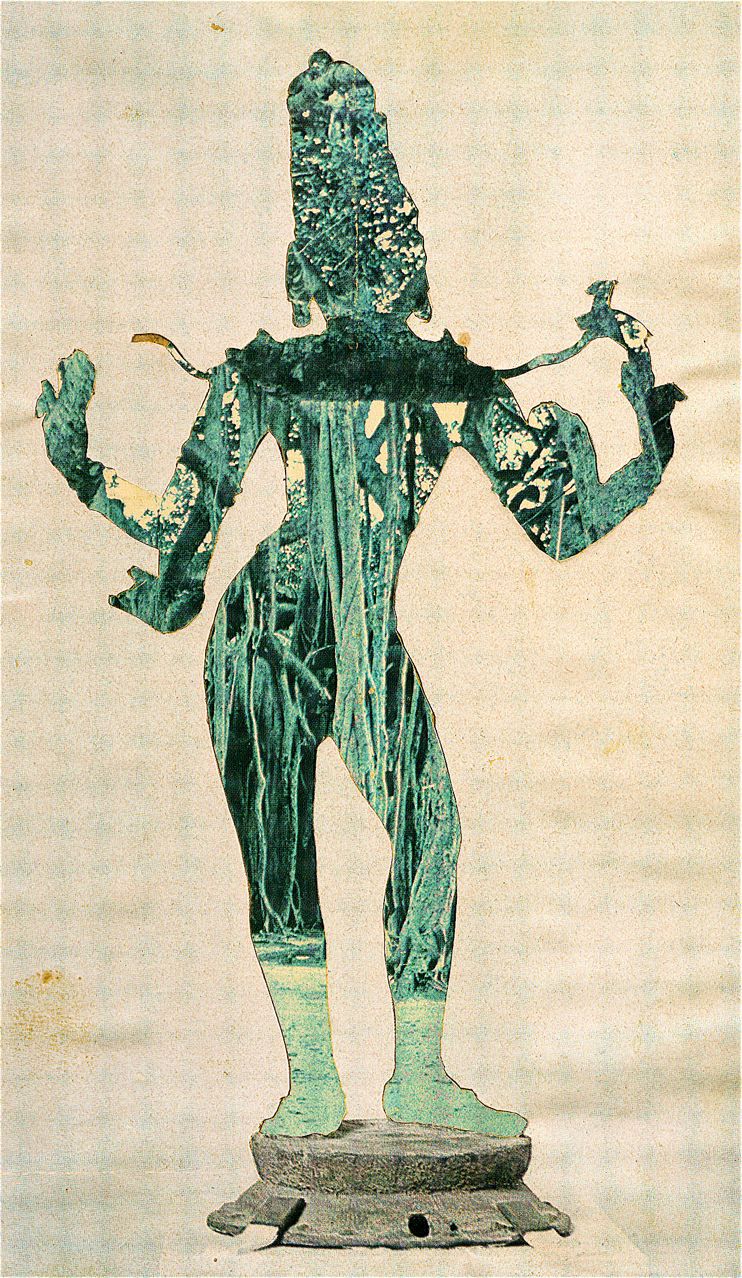

Juillet 2003 - E la nave va, jusqu’au chapitre 28, le dernier. Je reviens sur l’hymne chanté au temple qui

évoque les dix incarnations du dieu Vishnou. Le texte sanscrit versifié compte sur la connaissance qu’ont les Hindous de ce qu’il évoque. Assorti de précisions, il n’a plus l’air d’un hymne. Là

encore, je choisis la fidélité au ton, à la résonance — que permet la plasticité de la prose.

Je reviens aussi, mais sans grand espoir, sur ce qui restera mon plus cuisant regret : le mentor

d’Appoucol’bri, qui le fait inscrire à l’école, lui fait miroiter qu’il deviendra “ intchinîr ”, ingénieur, bien sûr, mais aussi par homophonie “ eau de gingembre ”.

Impossible de remplacer “ ingénieur ” par autre chose, la profession est trop emblématique de l’homme arrivé. Toutes mes tentatives tournent en eau de boudin.

Début août - Je termine la traduction, rassemble mes questions en vue d’un séjour keralais de quelques

semaines : plantes, oiseaux, quelques doutes sérieux sur le sens de plusieurs phrases. Une amie me communique les coordonnées d’un oncle botaniste amateur éclairé à Trivandrum.

Mi-août, Kerala - La mousson, enfin, après si longtemps ! En vingt-quatre heures de conscience purement

organique, je me réhydrate comme une éponge.

Dès le lendemain, au travail. J’interroge plusieurs fois par semaine Unni sur sa vision du texte. Il m’éclaire,

me montre certaines plantes, on boit le thé (pardi). L’oncle botaniste amateur de mon amie a consulté un spécialiste et m’a communiqué le nom latin de chacune de mes plantes. Mais pour le

français, à l’aide, mes livres, à l’aide et merci, “ la liste ” ! D’amarantine en gattilier, les rectangles de couleur s’effacent un à un.

Fin octobre 2003, Marseille - Le Khasak a touché le port des éditions Fayard. Les Légendes de Khasak en

sortira au printemps prochain.

Dominique Vitalyos

site de la revue: http://www.translitterature.fr/TEST/index.php